「保育のお仕事は評判良いの?」

結論、保育のお仕事は「悪い部分まで包み隠さず施設情報を教えてくれる」などの高評価の口コミが多く、総じて信頼度が高い優良なサービスと言えます。

ただ、良い評判がほとんどを占めていたものの「地方の求人が少ない」など気になる点に関しても言及されていました。

そこでこの記事では、元転職エージェントである私が、当サイトで実施した100人の現役保育士さんからのアンケート結果をもとに、保育のお仕事の評判を徹底解説していきます。

この記事を読むとわかること

- 保育のお仕事の基本情報

- 保育のお仕事のメリット・デメリット

- 保育のお仕事の利用がおすすめな人

- 保育のお仕事をより効果的に利用するポイント

- 保育のお仕事に関するよくある質問

この記事を読めば、保育のお仕事の評判についてより理解することができ、利用すべきかどうか判断できるようになるでしょう。

『保育のお仕事』の基本情報

| 運営会社 |

株式会社トライト |

| 対応地域 |

全国 |

| 求人数 |

約50,000件 |

| 利用料金 |

無料 |

| 担当エージェント |

有 |

| 公式サイト |

保育のお仕事 |

※2023年11月時点

保育のお仕事は、株式会社トライトが運営する保育士・幼稚園教諭向けの転職支援・適職紹介サービスです。登録すると、保育業界に精通したキャリアアドバイザーが、完全無料であなたの転職活動をサポートしてくれるため、はじめての転職活動でも安心して取り組めるでしょう。

対応地域は全国におよび、認可保育園や認定こども園、学童保育、企業内保育など幅広い求人が用意されています。一般には公開されていない、好条件の非公開求人を多数保有しているのも特徴の一つです。

また、保育のお仕事を利用すると、求人票からは知り得ない職場の雰囲気や内部情報を教えてもらえるため、転職先の実情をよく知ったうえで転職できるでしょう。

キャリアアドバイザーからのサポートを受けたい人や、職場選びで後悔したくない人は、ぜひ登録してみてください。

保育のお仕事の総評と特徴

総合評価

3.5

求人数が業界平均と比べると少なめだが、利用者の満足度は良い

求人数

3.4

常時1万件以上の求人を保有

他サービスと比較すると少し劣る

サポート

3.6

給与や福利厚生など詳細に情報を提示してくれると好評

担当者への満足度

3.3

当たりはずれは多いものの、比較的良い担当者が多い

「保育のお仕事」は、条件の良い非公開求人を多く保有している保育士特化型の転職サイトです。

時給は1,500円以上、月給25万円以上といった条件の良い非公開求人があり、利用者の満足度が高いです。

そんな保育のお仕事に関して、現役の保育士さん合計100名にアンケート調査を行ったところ、評価は下記の通りであることが分かりました。

|

総合順位 |

コメント |

| 総合評価 |

5位/15社 |

非公開求人の質が高い

担当者は登録後にすぐ連絡をくれるので、早く転職を進めたい場合におすすめ |

| 求人数 |

5位/15社 |

公開求人数は少ないものの、非公開求人の質が良く高評価 |

| サポート体制 |

4位/15社 |

園の詳細を包み隠さず提示してくれるため、信頼度が高い |

| 提案力 |

6位/15社 |

連絡が早く、すぐ求人紹介や転職相談に乗ってくれる |

総評としては「地方求人が少ない」などの気になる口コミは一部あるものの良い評判が多くを占めているため、比較的評価の良いサービスだと結論づけることができます。

よって、サポートが手厚いサービスを探している場合は、一度、登録しておきましょう。

登録

無料保育のお仕事公式サイト

保育のお仕事の評判からわかるメリット5選

保育のお仕事のメリットを以下の順に解説していきます。

では、それぞれ見ていきましょう。

好条件の求人が多い

保育のお仕事には「できるだけ給料が高いほうがいい」「休みをしっかりと確保したい」などのニーズに応えてくれる好条件の求人が多数あります。

ホーム画面の「特集から探す」を利用したり、求人検索画面の「こだわり条件」から職場検索したりすれば、月給25万円以上や賞与4ヵ月分、有給消化率90%以上など、条件の良い職場を見つけられるでしょう。

以下は、保育のお仕事で掲載されている求人の一部です。

<求人例1>

- 月給:25万円~35万円

- 年間休日:125日

- 年休取得率:80%以上

<求人例2>

- 月給:25万円~

- 年間休日:130日

- 賞与:4.5ヵ月分

- 引越し手当:10万円

<求人例3>

- 月給:23万円~32万円

- 年間休日:120日

- 有給取得率:90%以上

- 産前産後・育児休暇取得率:100%

保育のお仕事を利用すれば、自分一人では見つけられなかった好条件の求人と出会える可能性を高められるはずです。「条件面で納得いく職場に転職したい」と考えている人にとっては、大きなメリットといえるでしょう。

条件の良い非公開求人を保有している

保育のお仕事のメリット1つ目は、条件の良い非公開求人を保有していることです。

下記は、時給・月収を、保育のお仕事の求人と保育士求人の平均値とで比較した表です。

|

保育のお仕事 |

保育士(平均値) |

| 時給 |

約1,500円 |

約1,200円 |

| 月収 |

約25万円 |

約23万円 |

この表を見ても分かる通り、保育のお仕事の求人は平均値より時給は300円、月収だと2万円ほど高く、求人の質が良いと言えるでしょう。

実際、求人内容に満足出来たというコメントが寄せられました。

紹介してもらった非公開求人が良かったです

月収・年収が高い施設に転職できれば、日々の生活の質を向上させることが可能です。

条件の良い施設に転職したい場合は、ぜひ保育のお仕事を利用して転職活動を進めましょう。

給与や福利厚生など詳細に情報を提示してくれる

保育のお仕事のメリット2つ目は、給与や福利厚生など詳細に情報を提示してくれることです。

保育のお仕事では、入社後のミスマッチを防ぐため、園の情報を良い部分から気になる部分まで教えてくれます。

実際、施設情報の提示で信頼できたという口コミが寄せられています。

気になる園の情報を細かく教えてくれる

紹介した企業に求職者が転職を決めると、企業からサービス側に報酬が支払われるビジネスモデルのため、エージェント側は施設の良い部分しか話さないことも多いです。

そんな中同サービスは、求職者にミスマッチがないようデメリットの部分まで提示してくれるため、比較的ユーザーファーストな良いサービスだと結論づけることができるでしょう。

登録後すぐ相談ができる

保育のお仕事のメリット3つ目は、登録後すぐ相談ができることです。

他サービスだと担当者が忙しくて、面談日が後ろにずれてしまうケースも多いのですが、同サービスには「連絡が早くてスピーディーに転職活動が進んだ」という口コミが寄せられていました。

登録してすぐに転職の相談ができた

キャリアカウンセリングをもとに、翌日には求人を紹介してくれるのも魅力の1つと言えるでしょう。

このことから、仕事が忙しく転職活動の時間が中々取れないという場合におすすめのサービスと言えます。

退勤後の遅い時間でも対応してもらえる

保育のお仕事は、仕事が忙しくて日中に転職活動できない人にも優しい転職サイトです。

電話での受付時間が10:00〜20:45となっているため、仕事終わりでも転職の相談ができます(土日、月・金曜の祝日を除く)。

電話以外にも、メールでのやりとりができたり、LINEで最新の求人情報を受け取れたりするため、働きながらでも効率的に転職活動を進められるでしょう。

ここまでは、保育のお仕事のメリットについてお話してきました。少しでも気になった場合は、以下から気軽に相談してみましょう。

登録

無料保育のお仕事公式サイト

ただ、デメリット面もしっかり把握したうえで利用するかどうか慎重に判断したいのではと思います。そこで次章からは、保育のお仕事のデメリットについてご紹介していきます。

保育のお仕事の評判からわかるデメリット3選

保育のお仕事を利用する際は、以下3点に注意しましょう。

それでは口コミをもとに解説していきます。

複数の担当者から連絡がきて対応が面倒

保育のお仕事のデメリット1つ目は、複数の担当者から連絡がきて対応が面倒に感じる点です。

実際、当サイト実施のアンケートに寄せられていた内容を見ると、複数のエージェントから連絡が来て迷惑だったと記載されていました。

後日違うエージェントからも、同じ内容を聞かれた

基本的には、エージェント1人が求職者をサポートしていく体制なので、複数のエージェントから連絡されることはありません。

運営元のミスである可能性が高いため、万が一、複数のエージェントから連絡が来た場合は、運営会社に直接問い合わせて確認するようにしましょう。

転職状況を確認する電話が多い

保育のお仕事のデメリット2つ目は、転職状況を確認する電話が多いことです。

電話が頻繁にかかってくる

転職サイトは「成果報酬型」という、求職者の内定が決まったら報酬が入るビジネスモデルとなっています。

要するに、自分の成果を上げることに必死になりすぎるあまり、求職者の気持ちを省みず、頻繁に連絡をしてしまう担当者が多いようです。

このような担当者に当たったとしても、無理に転職活動を行う義務はないため「現職に支障をきたすため、頻繁な連絡は控えてください」としっかり伝えるようにしましょう。

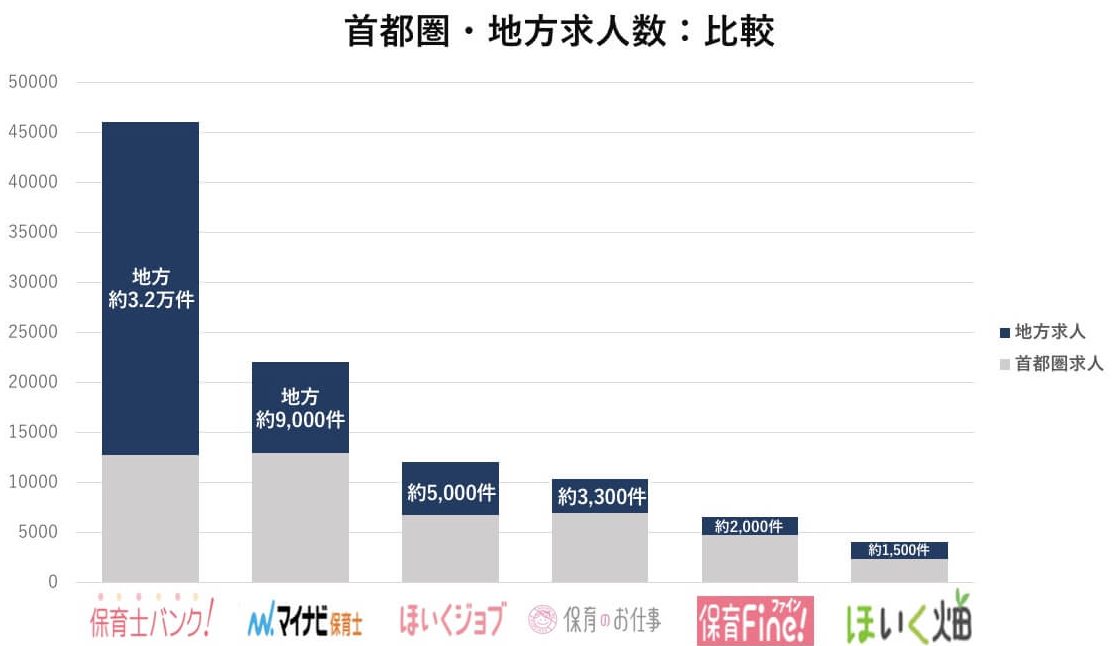

地方求人が少ない

保育のお仕事のデメリット3つ目は、地方求人が少ないことです。

実際に、以下のような口コミが寄せられていました。

田舎に住んでいるからか紹介される求人が少なかった

上記のように「地方の求人が少ない」という口コミが寄せられていたため、当サイトでは、全体の求人割合を実際に調査してみました。

その結果、保育のお仕事だけが少ないというよりは、保育士転職サイト全体で地方の案件が少ないことがわかりました。

※1:公式サイトの求人数を参考

※2:グレーが都内求人、紺色が地方求人

保育のお仕事の求人は、全体の2/3を首都圏の求人が占めていることがわかります。

つまり、地方の求人を探すには不向きなサービスだと言えるでしょう。

そのため、地方での転職を希望される場合は、『保育のお仕事と併用したい評判のよい転職エージェント3選』で紹介するサービスを利用するようにしてください。

保育のお仕事の評判からわかる利用がおすすめな人3選

ここでは、保育のお仕事の利用をおすすめする人について紹介していきます。

それでは一つずつ紹介していきます。

正社員以外の働き方も検討している人

保育のお仕事では正社員以外にも、派遣社員や非常勤・パートでの求人検索をおこなえます。

派遣社員の場合、比較的時給が高い求人が揃っているため、効率的に収入を得たい人に適しているでしょう。

非常勤・パートの求人は時給が低い傾向にありますが、勤務時間の融通が利きやすい職場が多いため、プライベートを重視したい人に適しているといえます。

以下は、保育のお仕事に掲載されている求人の一部です。

<派遣社員の求人例>

| 職場 |

給料 |

勤務時間 |

| 認可保育園 |

1,200〜1,300円/時間 |

5日/週(8時間/日)

*時間外なし |

| 学童保育 |

1,390〜1,500円/時間 |

3日以上/週(6時間以上/日) |

| 企業内保育 |

1,390〜1,500円/時間 |

3日以上/週(6時間以上/日) |

<非常勤・パートの求人例>

| 職場 |

給料 |

勤務時間 |

| 認定こども園 |

1,050/時間 |

5日程度/週(3時間以上/日)

*休憩、時間外なし |

| 認可保育園 |

1,200円/時間 |

2〜5日程度/週(4〜6時間以上/日) |

| 小規模認可園 |

1,050円/時間 |

3〜5日程度/週(5時間以上/日)

*時間外なし |

契約社員や非常勤・パートの求人情報は「カンタン検索」や「こだわり条件から探す」のなかの雇用形態を選択すれば閲覧できます。

「仕事が忙しすぎて職場探しをしている時間がない…」という人は、転職エージェントに相談してみるとよいでしょう。希望条件を伝えるだけで、あなたにピッタリの求人を探してくれます。

幅広い職種・施設形態のなかから求人を選びたい人

「特定の職場にこだわらず、多種多様な求人を比較検討して転職先を選びたい」と考えているなら、保育のお仕事への登録をおすすめします。

なぜなら保育のお仕事では、幅広い職種・施設形態の求人を保有しているからです。

<保育のお仕事が取り扱っている職種の一例>

- 保育士

- 保育教諭

- 保育補助

- 幼稚園教諭

- 児童発達支援管理責任者

<保育のお仕事で取り扱っている施設形態の一例>

- 幼稚園

- 学童保育

- 児童養護施設

- 放課後デイサービス

どの職種・施設形態が自分にあっているかわからないときは、キャリアアドバイザーにアドバイスをもらうのも一つの手です。

各施設の良い点はもちろん、悪い点や注意点なども詳しく教えてくれるため、自分が希望する働き方にあった職場に転職できるでしょう。

保育業界に精通した人のサポートを受けたい人

はじめての転職で不安を抱えている人にとっても、保育のお仕事はおすすめです。

なぜなら保育のお仕事を利用すると、保育業界に特化した知識・経験を持ったキャリアアドバイザーから、転職のサポートを受けられるからです。

希望にあった求人の紹介はもちろん、給与や待遇面の交渉をしてくれたり、履歴書の書き方や面接のコツを教えてもらえたりするため、安心して転職活動を進められるでしょう。

キャリアアドバイザーからのサポートを受けても利用料金は一切必要ありません。後悔しない転職をするためにも積極的に活用するとよいでしょう。

保育のお仕事と併用したい評判のよい転職エージェント3選

ここでは、保育のお仕事のデメリットである地方求人の少なさを補える転職エージェントをご紹介します。

当サイトで実施した100人の現役保育士さんからのアンケート結果をもとに、以下の基準で評価して、おすすめの転職サイトを厳選しました。

選定基準

- 求人数・質

‥保育業界の求人の量や質は十分かどうか

- 提案力

‥求職者のニーズにぴったりの提案をしてくれるかどうか

- サポート力

‥コンサルタントからの手厚いサポートを受けられるかどうか

上記の基準に合致していて、利用者の総合満足度が高かった『おすすめの転職エージェント』は以下の3社です。

※当サイトでは「提案力」と「サポート力」をもとに総合評価を算出し、ランキング選定基準としています。

| 総合順位 |

公開求人数 | 総合評価 |

1位.

保育士ワーカー |

約2万件 | ★★★★☆4.4

業界トップクラスの求人数を誇る |

2位.

保育士バンク |

約4.5万件 | ★★★☆☆3.7

求人数の多さはピカイチ |

3位.

マイナビ保育士 |

約1.5万件 | ★★★☆☆4.1

優秀なエージェントがサポート |

それぞれ見ていきましょう。

保育士ワーカー|業界最大級の求人数

『保育士ワーカー』は、業界最大級の求人数を誇る保育士特化型の転職サイトです。

公開求人だけで約3.8万件と業界トップクラスの求人数である点が、最大の魅力と言えます。

また、アンケート結果を見てみると、転職経験のある保育士さんの過半数が、一度は利用を経験したことがあると回答していました。

そのため「どのサイトに登録するか迷っている人」や「半年以内の転職を希望している人」はまず保育士さんの中で人気が高い同サービスに登録してみるとよいでしょう。

求人数が多く自分にあった求人が見つかる

以下の記事では保育士ワーカーの評判を紹介しています。保育士ワーカーの利用を検討中の人はぜひ参考にしてみてください。

保育士バンク|保育士転職サイトにおけるランキング6部門でNo.1

『保育士バンク』は、国内最大級の保育士求人を保有する転職サイトです。

日本マーケティングリサーチ機構が調査した結果「保育士がおすすめするNo.1」「認知度No.1」など6部門でNo.1を獲得した実績があります。

実際、アンケート結果を見てみても「求人数が豊富で、友人にもおすすめしたいと感じた」などの声が複数寄せられていました。

求人保有数が3万件以上と業界最大級であるだけでなく、サポートにも定評があるため、転職するなら、一度は検討しておきたいサービスだと言えるでしょう。

紹介する求人が多くて希望のものが見つかった

以下の記事では、100人の口コミからわかった保育士バンクのメリット・デメリットについてさらに詳しく解説しています。保育バンクの評判を知りたい人はぜひ合わせて読んでみてください。

マイナビ保育士|大企業ならではの確立されたサポートが魅力

『マイナビ保育士』は、人材会社最大手のマイナビが運営する保育士向け転職サイトです。

同サービスの一番の魅力は、大手らしからぬ求職者への丁寧なサポート体制と言えます。

実際、Career Theoryのアンケート結果によると「担当者が良かったので、転職するならまた使いたい」という利用者が続出するほどです。

つまり、求人量とサポートの手厚さの両方を追い求めるなら、登録をおすすめできるサービスといえるでしょう。

大手運営の安心感が魅力

以下の記事ではマイナビ保育士の利用をおすすめする人を解説しています。どの転職サイトを利用すべきか迷っている人はぜひ参考にしてみてください。

さらに、保育士特化型の転職サイトについて詳しく知りたい場合は、保育士におすすめの転職サイト7選の記事をご参照ください。

保育のお仕事をより効果的に利用する7ポイント

この章では、保育のお仕事をより効果的に利用するためのポイントを7つお伝えします。

- スカウトを利用した場合、2週間に1回くらい連絡を入れておく

- 転職時期は最短可能日程で答える

- 相性が合わなければ担当コンサルタントの変更を申し出る

- 経歴やスキルに嘘をつかない

- 推薦文は必ず確認する

- 同じ案件に複数の転職サービスから応募しない

- 紹介された会社の実態を口コミサイト『OpenWork』で調査

せっかく良い転職サービスを選んでも、上手に活用できなければもったいないので必ずチェックしましょう。

Point-1. スカウトを利用した場合、2週間に1回くらい連絡を入れておく

転職サイトは、企業から依頼を受けるとデータベースの中から条件を絞り応募者を探していくのですが、この時の表示順番が「更新日」(=最終接触日)なのです。

「更新日が古い=もうすでに転職を決めた可能性が高い」と判断されるので、連絡を怠っていると後回しにされ、いずれ案件紹介メールが届かなくなります。

例えば、上記は「年齢30歳以下、転職回数1回以下、勤続年数2年以上、TOEIC780以上」で検索した結果ですが、実務的な処理としては、更新日が新しい順番に20人ずつメールを送って反応をみて、応募者がいなければ次の20人へ、といったように送信していきます。

更新日が古いと、いくら条件が良くても機械的に後回しになってしまう場合があるのです。

Point-2. 転職時期は最短可能日程で答える

コンサルタントとのファーストコンタクトで必ず「転職時期はいつ頃をお考えですか?」と聞かれるので、この時には「いいところがあればすぐにでも」と答えるようにしましょう。

そうすればあなたはすぐに売上に繋がると考え、優先順位をあげて対応してくれることでしょう。

※もちろん現職での退職手続きや引継ぎがあるはずなので、その点は伝えておきましょう。

Point-3. 相性が合わなければ担当コンサルタントの変更を申し出る

担当コンサルタントに情をうつしてはいけません。

担当変更がどうしてもしづらい場合は他社を当たりましょう。

担当変更メール文面例

いつも大変お世話になっております。現在転職の支援をして頂いている○○と申します。現在、ご担当者の○○様には大変丁寧にご対応頂いており感謝をしておりますが、

転職活動が初めてで不安が大きく、他の方のご意見も是非お伺いしたいです。

もし可能であれば、他のコンサルタントの方と一度お話をしたく考えております。

大変お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

Point-4. 経歴やスキルに嘘をつかない

登録情報や一連のやりとりについては、申し出をしない限りは情報が残ります。

コンサルタントでよく話題にあがるのが、「去年の登録情報と今回とで登録情報が違うよ・・・」という話です。

この場合、虚偽報告を行うリスキーな人材として、紹介する案件を絞るなどの判断がくだされます。

Point-5. 推薦文は必ず確認する

ほとんどの場合、担当コンサルタントはあなたを200字〜1000字で紹介する推薦文を書きます。

そこで「面接時に相違があると困るのと、客観的に今一度自分を見直したいため、書いていただいた推薦文をお送りいただけませんか?」と一声かけましょう。

Point-6. 同じ案件に複数の転職サービスから応募しない

数社の転職サービスを使っている場合、同じ案件には複数の転職サービス経由で応募しないようにしましょう。

企業から「他の転職サイトからも応募があるんだけど」と担当に連絡がいってしまいます。

企業・担当コンサルタント両者に不信感を与え、場合によっては破談となるリスクさえあります。

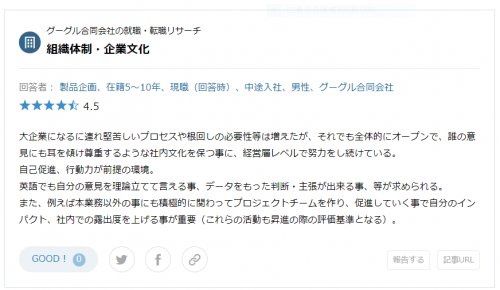

Point-7. 紹介された会社の実態を口コミサイト『OpenWork』で調査

保育のお仕事も売上がかかっていますから、なんとかしてあなたに転職を決めてもらいたいと考えています。

優良なコンサルタントであれば都合の悪いことを隠したりすることは少ないでしょうが、自衛のために口コミサイトの『OpenWork』を利用して裏をとるようにしましょう。

以下のような口コミが大量に集まっているので、その情報をもとに、社風や雰囲気をあらかじめ予想することができます。

上場企業であればほぼ全ての企業についての口コミが集まっていますので、ぜひ利用してください。

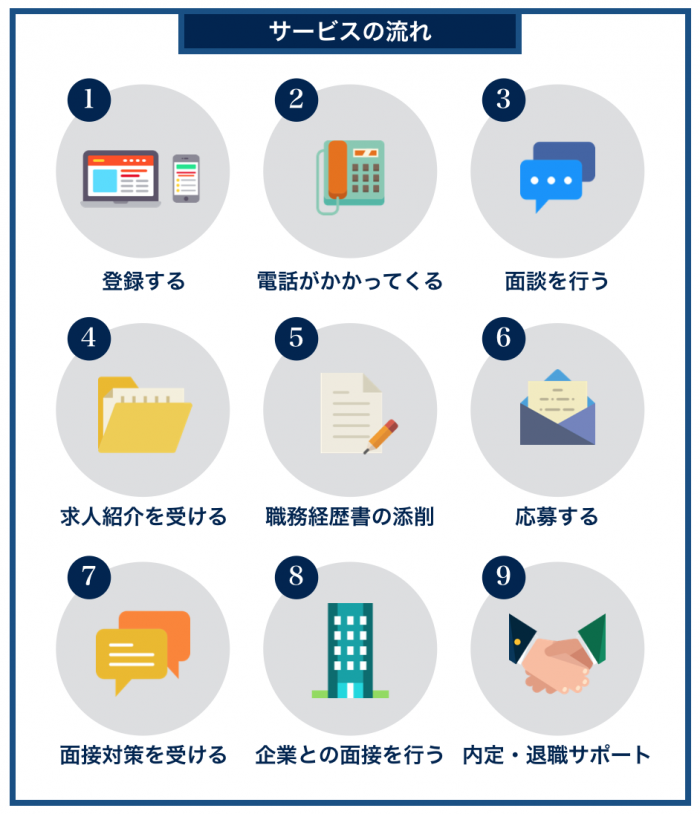

【図解】保育のお仕事利用の流れ

ここまで、転職が有利に進む転職サービスと、その活用ポイントをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

保育のお仕事に登録したあとは、特に準備は必要とせず、気軽に身をゆだねれば良いのですが、初めて使う方は不安も多いかと思いますので、登録後何が起こるのかをざっくり把握しておきましょう。

Step 1. まずは公式ページから登録する

それぞれの公式ページから登録を行います。

登録する際は、『転職サービス』なのか『派遣サービス』なのかを確認するようにしてください。

例えば、「パソナ」と検索するとパソナの派遣登録サイトが出てくるように、紛らわしいサービスが複数あるため、登録前にしっかりと確認しましょう。

正社員転職を目指していたのに、知らずのうちに派遣社員の面接を受けていた…ということがないように、十分に注意しましょう。

Step 2. 担当コンサルタントから連絡が来る

登録すると、担当から数日以内に電話かメールで連絡が入ります。

事前に準備などをする必要は全くありませんが、ざっくり下記のようなことを聞かれます。

- 転職希望時期は?

- 希望する職種や業界は?

- 希望年収は?

10分ほどの最低限のヒアリングを受けた後、キャリアカウンセリングのアポイント調整を行います。

※最初からアポイント調整に入る場合もあります。

Step 3. キャリアカウンセリング

あなたが保育のお仕事のオフィスに訪問することもあれば、担当コンサルタントが近くまで来てくれることもあります。(近年はコロナの影響により、オンライン面談も積極的に取り入れられています。)

初回面談での話題で多いのは下記のようなテーマです。

- あなたのキャリアの棚卸

- PRポイントの整理

- 転職するべきかどうか

- 転職するとしたらどのような企業に内定をもらえそうか

- どのように職務経歴書を書いたら通過しやすくなるか

- 転職についての要望の深堀

キャリアカウンセリングで気づくことも多く、なるべく多くのコンサルタントに意見をもらえば、考えがまとまっていき、後悔ない転職をすることができるでしょう。

担当コンサルタントとは長い付き合いとなるため、できれば拠点に足を運ぶようにしましょう。

Step 4. 求人紹介を受ける

あなたの希望に合いそうな求人を5件~20件ほど紹介してもらえます。

思ってもないような大手もあれば、今まで知ることのなかった魅力的な中小企業もあるでしょう。

それぞれのエージェントしか扱っていない独占求人もありますので、複数社のエージェントから求人紹介を受けることを推奨します。

Step 5. 履歴書・職務経歴書の添削

応募する企業を決めたら、職務経歴書や履歴書といった選考書類を添削してもらいます。

場合によってはこのためだけに面談を設定してくれたり、何度も書き直しを行ったりしてくれます。

最高の職務経歴書をエージェントと一緒に作り上げていきましょう。

Step 6. 紹介された求人に応募する

選考書類が完成したら、担当コンサルタントが最後に推薦文を添えて企業に応募します。

自分ではなかなか伝えられないあなたの魅力を、担当コンサルタントが企業に伝えてくれます。

求人サイトを使って自力で応募すると、推薦文はもちろん誰も書いてくれませんし、企業への手続きも全部自分でしなければならないため、それに比べると保育のお仕事経由は圧倒的に有利です。

Step 7. 面接対策を受ける

応募している企業の面接担当者がどのような質問をして、どのようなタイプの方を好むのか、今持っているスキルのなかで何をPRするべきなのかといったポイントのアドバイスを貰います。

あなたが希望すれば模擬面接を実施してもらえるケースも多いです。

Step 8. 企業との面接を行う

面接の日時設定は担当コンサルタントが全て行ってくれます。

対策してもらったことをフル活用して、力を出し切りましょう。

面接に落ちてしまった場合には、多くの場合、担当コンサルタントが人事担当者からフィードバックを受けているため、次の面接に生かすことができます。

Step 9. 内定と退職サポート

内定が出た後は、担当コンサルタントが給料交渉や入社日の調整を責任を持って行ってくれます。

また、退職手続きについて不安な場合も、上司にどのように報告するかなど保育のお仕事であればノウハウを必ず持っていますので、頼ってしまいましょう!

Step 10.退会手続きをする

転職先の内定がもらえたら、転職サイトを退会するのが無難です。

万が一転職後も転職サイトに入会し続けていたら、転職先の人事担当者に見つかってしまうかもしれません。

転職サイトを利用している会社は、転職サイトに登録している人材を「スカウト」機能でチェックしています。

転職先の人事担当者が「スカウト」機能であなたの情報を見つけた場合、「入ったばかりなのに、もう転職しようとしている」と、無用な疑いをかけられるかもしれません。

保育のお仕事に関するよくある質問8選

ここでは、保育のお仕事に関する質問に回答していきます。

それでは順に紹介していきます。

保育のお仕事はどんなサービスですか?

保育のお仕事は、保育士、幼稚園教諭専門の転職支援・適職紹介サービスです。

施設は、公立保育園、私立認可保育園、認定こども園、準認可保育園、託児所、学童保育、病院内保育、企業内保育、託児所など、幅広い就業先があるのが魅力です。

保育のお仕事を利用するとお金がかかりますか?

費用は一切かかりません。保育のお仕事を無料で利用できるのは、求職者を募集している各施設から手数料を受け取る仕組みになっているからです。

以下の記事では、転職エージェントの費用の仕組みや、利用するメリット・デメリットについてさらに詳しく解説しています。保育のお仕事などの転職エージェントの利用を検討している人はぜひ合わせて読んでみてください。

保育のお仕事は在職中でも利用できますか?

在職中でも利用できます。

保育のお仕事を活用すれば、担当のキャリアアドバイザーがマンツーマンで転職のサポートをしてくれるため、働きながらでも転職活動を進められるでしょう。

今すぐの転職を考えていなくても保育のお仕事を利用できますか?

今すぐの転職を考えていなくても利用できます。

実際、保育のお仕事を利用している人のなかには、半年後の転職を考えている人や良い求人があれば転職を考えたいという人もいます。

非公開求人とは何ですか。またなぜ非公開なのでしょうか?

非公開求人とは、Web上では公開されていない優良な求人のことを指します。

また非公開である理由は、以下の背景が関係しています。

- 通常より好条件の求人なので、応募が殺到するのを防ぎたい

- 人手が不足していることを他社に知られたくない

非公開求人については、企業側の求めている人物像・求職者側からの希望条件の両方でマッチした場合にのみメールや電話などで個別に紹介が行われています。

そのため、非公開求人の紹介を希望する場合は、登録が必須となってくるため、以下リンクから早速登録するようにしましょう。

登録

無料保育のお仕事公式サイト

紹介された求人に興味がない場合、断れますか?

もちろん断ることは可能です。

保育のお仕事は、求職者の転職が成功するようサポートすることが重要な役割なので、希望に合わない場合は遠慮なく伝えましょう。

ただ、断る場合には「なぜ気に入らなかったのか」を担当者に伝えられると、より自分の希望に沿った求人が紹介される確率が上がります。

内定をもらったあとに辞退できますか?

今後の信用問題に関わるため内定辞退はあまりおすすめはしませんが、可能です。

担当のキャリアアドバイザーへ理由とともに伝えるようにしましょう。その後、担当者が入職予定先に事情を伝えて、内定辞退が完了します。

家庭の事情や離職する時期の問題などやむを得ない場合は、担当者に相談してみましょう。

保育のお仕事を退会したいです。可能ですか?

保育のお仕事の退会方法は、本部へ問い合わせることで完了します。

こちらをクリックして、退会申請を送りましょう。

保育のお仕事の評判まとめ

今回は、保育のお仕事の評判をテーマに解説してきました。

結論、都内近隣にお住まいであれば、基本的におすすめできるサービスであるため、一度相談ベースで気軽に登録してみることを推奨します。

登録

無料保育のお仕事公式サイト

ただし、地方の案件は少ないため、地方在住の場合には、以下3社の利用をおすすめします。

あなたの転職成功を陰ながら祈っております。

過去に苦みを感じたなどの経験から、苦手だと感じる子も多いようです。

そういった子には、薬の形状を変えたり、シロップと一緒に飲ませたりなどの工夫をします。

こういったケアは小児科看護師ならではの関わりだと思っています。

「薬、飲めたよ!」と笑顔で報告してくれた時は、頑張りや成長を感じますね。