「会社を辞める手順を知りたい」

「円満に会社を辞められる方法が分からない」

と考えていませんか?

会社を辞める際は、以下のステップに従って手続きを進めれば、円満に退職できます。

また、「会社を円満に退職できるか」「金銭的に損をしないか」どうかは、タイミングや理由の伝え方によって左右されるため、正しい方法を知る必要があります。

そこでこの記事では、転職のプロとして数多くの方の退職をサポートしてきた私が、自身の経験をもとに、会社を辞める時に必要な知識を紹介します。

- 会社を辞める時の準備と流れ

- 会社を辞めるタイミングは「転職先が決まってからの退職」がベスト

- 円満退職を実現する「辞める理由の伝え方」

- もしも引き止めにあったら?ケース別の対処法

- 会社を辞める時に必要な手続き

- 会社をスムーズに辞めるなら転職エージェントの活用もおすすめ

- 【FAQ】会社を辞める際によくある質問

この記事を読めば、最適な退職のタイミングや伝え方まで、会社を辞める際に必要な流れをすべて理解できるでしょう。

転職や退職の方法に関する悩みは、それぞれの分野のプロフェッショナルに頼るのも有用です。

以下にアドバイス・ノウハウ提供に長けた転職エージェント・口コミ評判の良い退職代行サービスをまとめました。

次の職場探しや転職ノウハウに悩む方は、担当者のアドバイス力(企業選びのアドバイス・提案)や選考対策サポート力(履歴書・職務経歴書の添削や面接対策・模擬面接など)の評判が良い転職エージェントがおすすめです。

実際に利用した人の口コミ・評判でアドバイス・サポート力への満足度が高い2つの転職エージェントを厳選しました。

左右にスクロールできます。

| おすすめ転職サイト | 口コミ満足度 | 公開求人数 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

|

|

約33.7万件 (+非公開求人約27.7万件) |

|

|

|

|

約17.9万件 |

|

〔求人数〕2023年1月5日時点

退職代行サービスを選ぶ上では、弁護士事務所運営など適法・適正に代行してくれるサービスを選ぶことが大切です。

口コミ評判の良い退職代行サービスのなかから、特に安心して退職手続きを任せられるサービスを2つ厳選しました。

左右にスクロールできます。

| おすすめ退職代行 | 口コミ満足度 | 料金 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

|

|

55,000円 (税込) |

|

|

|

|

27,000円~ (税込) |

|

〔料金・情報〕2023年1月20日時点

目次

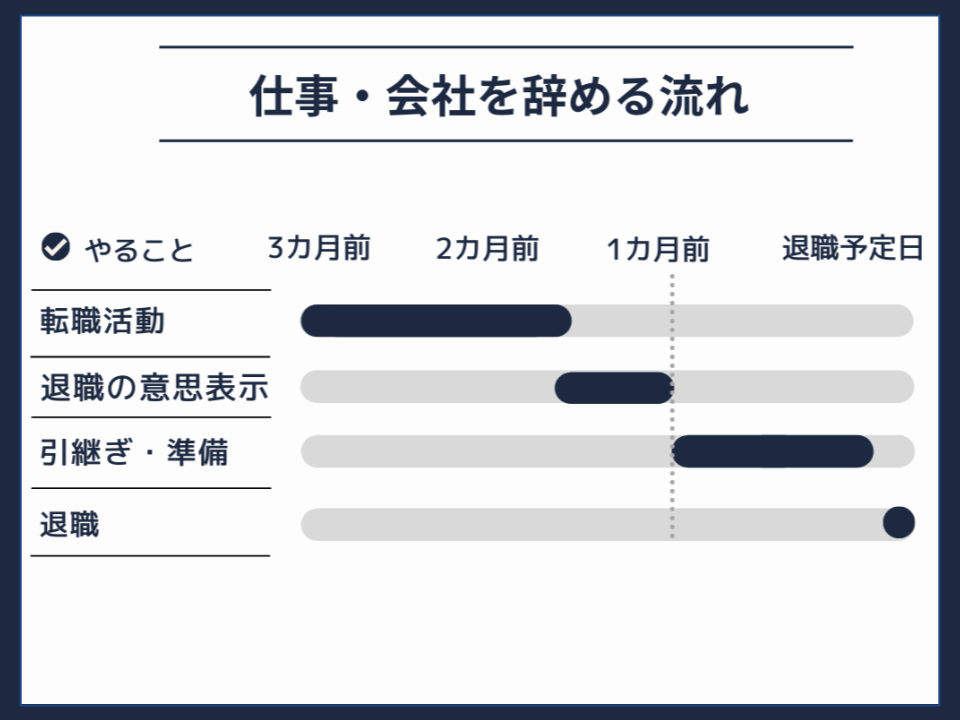

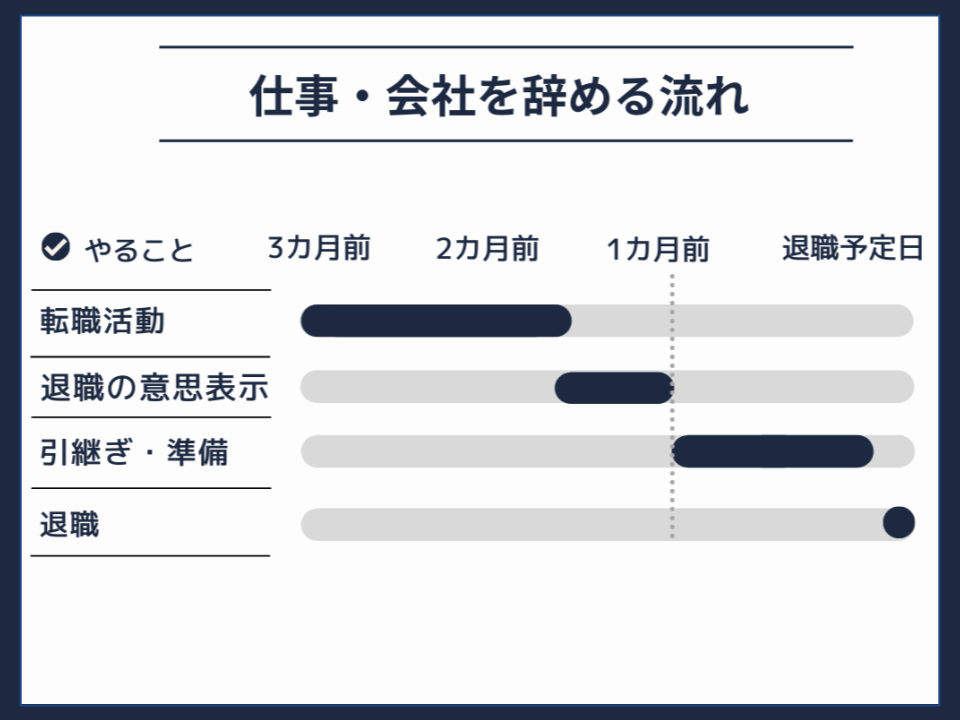

1. 会社を辞める時の準備と流れ

(1).会社を辞める前に、まずは転職活動の準備から始める

前提として、仕事を辞めて次の職場を見つけるまでの流れは、(1).在職中に転職活動をする、(2).退職して失業手当を貰いながら転職活動に専念するの2通りあります。

結論から言うと、スケジュール的に可能なら、(1).在職中に転職活動をすることをおすすめしています。

次の仕事が決まる前に辞めてしまうと、無収入の期間が発生し、生活に影響する恐れがあるからです。それだけでなく、なかなか次の仕事が決まらないと焦ってしまい、妥協せざるを得なくなる可能性もありますし、ブランクが長くなると採用に不利になります。

「在職中に転職活動なんてできるの?」と思われるかもしれませんが、むしろ働きながら次の仕事を見つけるのはスタンダードなやり方です。

実際に、転職経験者1万人を対象にした調査では、86%が「在職中に転職活動を行なう」と回答しています。(参考:「転職活動」実態調査『エン転職』ユーザーアンケート)

というわけで、仕事を辞める際にはまず「転職活動の準備」から着手しましょう。

転職活動の準備とは

- 次はどんな仕事をするか(会社で働くか)条件を考えておく

- 条件に合う求人があるかどうか転職サイトで検索してみる

- 業界や職種についての情報を収集しておく

- 転職エージェントに登録して相談だけでもしておく

今の会社で給料をもらいながら転職活動すれば、より多くの情報を収集しつつ、複数の会社を比較検討できるので、最も条件のよい転職先を選べます。

(2).退職の意思表示をして、退職日を決める

次に退職の意思表示をして、退職日を決めます。在職中に転職活動をしない方は、ここからスタートです。

退職の意思表示は、上司に「辞めます」と伝えることです。その後に、上司や人事担当者と交渉・調整を行います。

退職日の取り決めや、引き継ぎの計画などについては、ここから具体的に決定します。

なお、会社によっては「退職願・退職届の提出」が義務付けられている場合があります。その際は『手書きが必須?見本付きで楽々わかる退職届・退職願の書き方』を参考にしてみてください。

(3).業務の引継ぎ(残務整理)を行う

退職日が決まれば、次に業務の引継ぎを行います。

引継ぎは、後任者の負担にならないよう配慮し、余裕を持ったスケジュールを組みます。退職の意思表示(退職日の1カ月前)直後から始めて、遅くとも退職の3日前に終わらせるようにしましょう。

引継ぎを的確に行うポイントは、業務マニュアルを作ることです。というのも、引継ぎの段階で後任者が決まっていない(or複数いる)ことも多いからです。口頭で説明するのではなく、文書で明文化しておくと後任者も安心できます。

引継ぎでやること一覧

- 社内共有

- 担当業務の目的や社内での位置づけ

- 業務全体の流れのフローチャート

- 要点、優先事項、注意点

- 顧客企業や担当窓口の情報

- 顧客、業者連絡先一覧

- データの保管場所

- よくあるトラブルと対処法

- 社外連絡

- 取引先への連絡、後任者の紹介

- 挨拶回り

また、引継ぎをしっかり行うのはもちろん、担当業務は可能な限り自分で終わらせるのも、円満退職のコツです。

(4).退職当日

退職当日は、引継ぎの最終チェックや返却物の確認などをして過ごします。また規模の大きな企業では、社内でお世話になった人に挨拶をして回ることもあるようです。

なお、時間の制約で挨拶に行くことが難しい人に対しては挨拶のメールを送りましょう。挨拶のメールを送る際は、『円満退職を実現する挨拶メールの全ポイント【テンプレ付き】』を参考にしてみてください。

この日で会社に来るのは最後なので、返却物を全て渡し終えたかは入念に確認しましょう。

返却物一覧

- 社員証

- 貸与PC、スマホ

- 書類、制作物

- 備品

- 名刺

また社内に置いている私物はすべて持ち帰ることも忘れないようにしましょう。これで退職は完了です。

2. 会社を辞めるタイミングは「転職先が決まってからの退職」がベスト

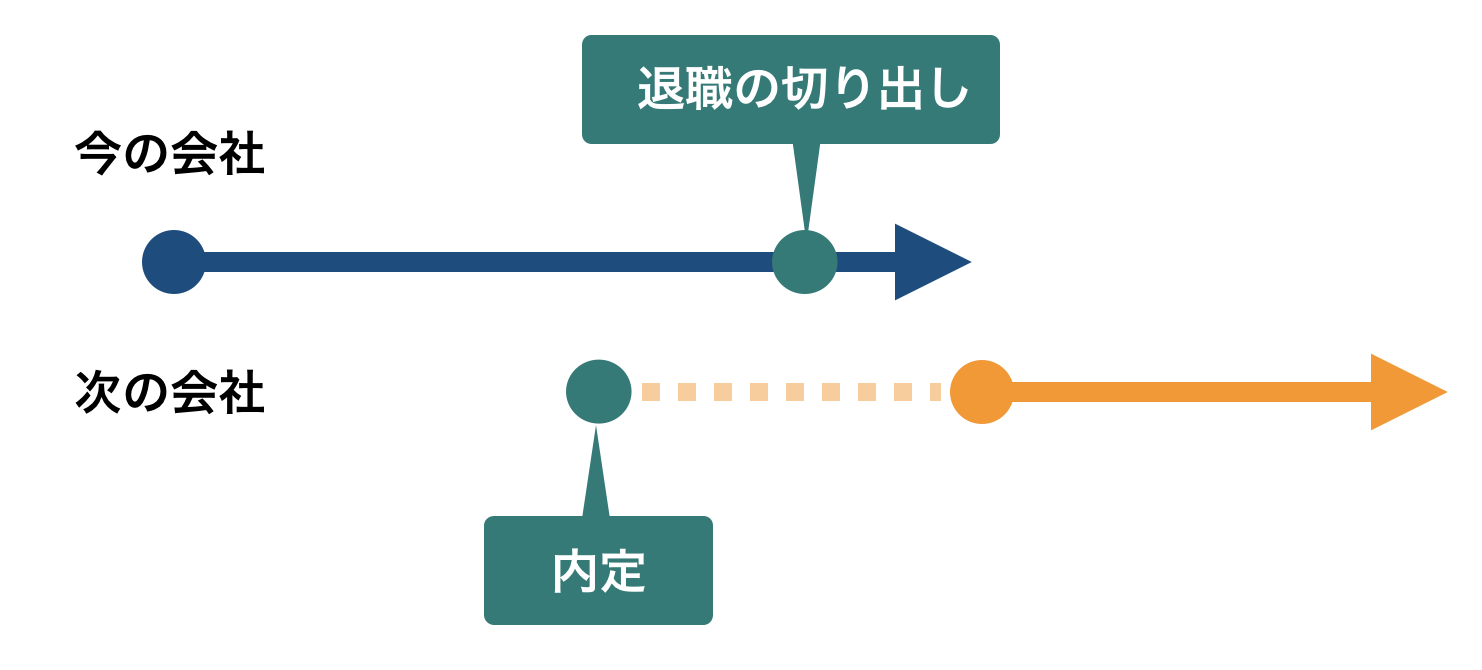

結論、会社を辞めるタイミングは、「転職先が決まってからの退職」がベストです。

退職日は、転職先の入社日との兼ね合いを調整して決定します。

次の会社からの内定を承諾したら、入社日は「ある程度期間を取って回答」しましょう。「いつから入社できますか?」と聞かれると思うので、「1カ月後を目安に勤務開始できると思います。具体的な日時については、退職日と調整させてください」と答えましょう。

もし2ヶ月以上先の入社を認めてもらえるのであれば

- 転職先の入社日を先に決定する

- その後、今の会社に辞意を伝える

という流れで余裕を持って進めると良いでしょう。

補足:入社日の前日に退職するのが理想的

入社日が決まっている場合、入社日の前日に退職するのが理想的です。

なぜなら、中途半端に期間が空いてしまうと、健康保険や年金の手続きを自分ですべて行わなければならないからです。

給料が途絶える期間が発生してしまうのも、できれば避けたいところです。

「あえてブランク期間を作りたい」など特別な事情がある場合を除いては、入社日の前日での退職を目指しましょう。

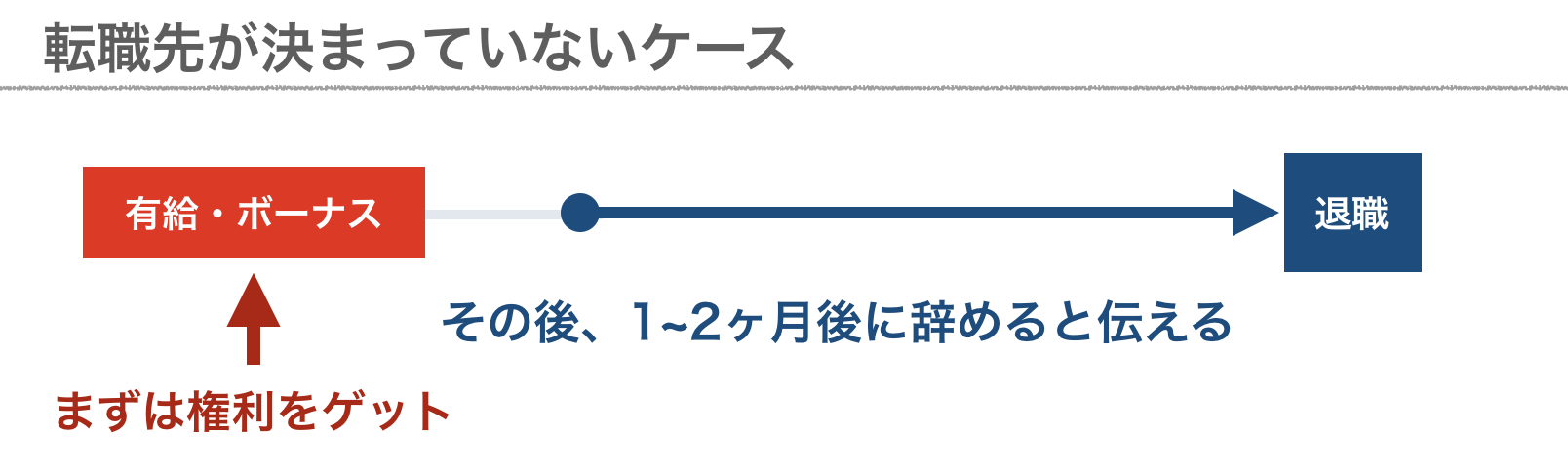

補足: 会社を辞めてから転職活動する場合【なるべく損をしないタイミングで辞める】

次の仕事が決まっていない状態で会社を辞める場合、退職日は柔軟に決めることができます。

この際気を付けたいのが、適当に退職日を決めると、損をしてしまう可能性があるということです。

なるべく損をしないタイミング会社を辞めるためには、以下の2つの時期を考慮しておきましょう。

では、それぞれ詳しく解説していきます。

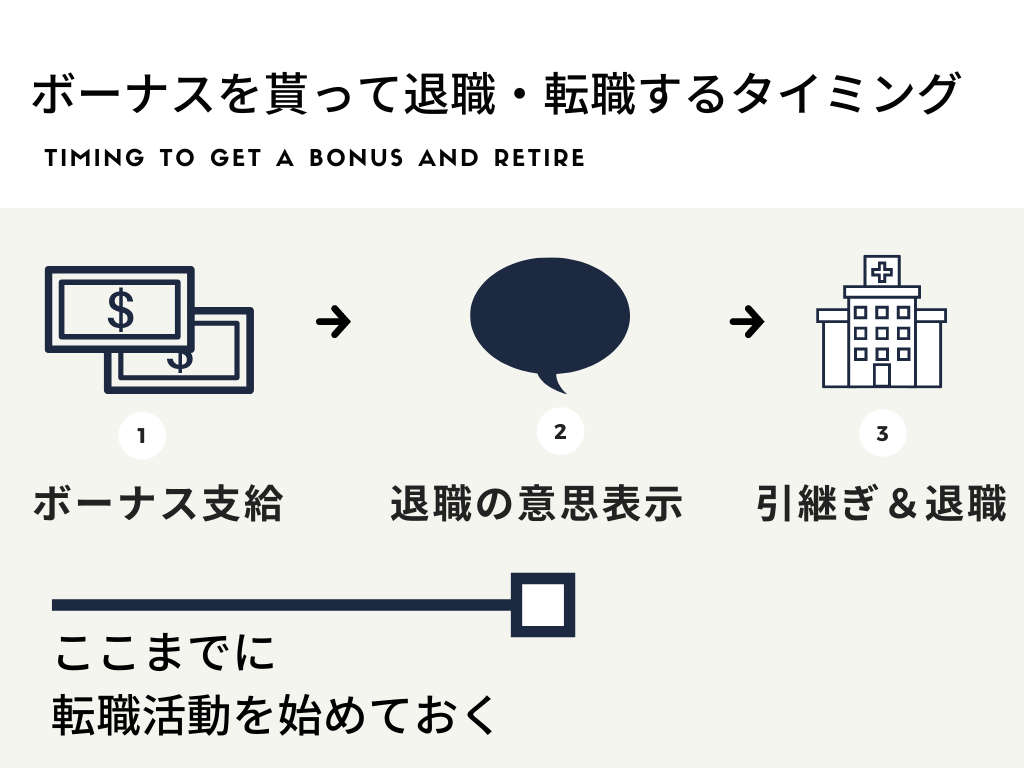

(1) 賞与(ボーナス)をもらってから辞める

賞与が支給されるのであれば、受け取った後に退職するようにしましょう。

賞与の支給ルールは、企業の就業規則に明記されているのが一般的です。

「◯月から◯月までの業績を反映させたものを、◯月◯日時点で在籍の社員に支給」といった規定が記載されているはずなので、一度確認しておきましょう。

賞与支給よりも前に辞めてしまうと、数万~数十万円単位で損をしてしまう可能性があります。

また、賞与に関わる査定を下げられてしまう恐れがあるため、退職を切り出すのは賞与額が確定してからにしましょう。

(2) 有給が付与されてから辞める

有給は勤続年数に応じて、決められた日数が付与されます。

有給が付与される時期が近いのにその前に辞めてしまっては、その分損をすることになります。

退職前に保有している有給を消化すれば、長期の休みを取得することも可能です。

有給が付与されるタイミングは、以下の表の通りです。

6年半以降は1年ごとに20日で、一般的な企業の場合、1年に一回有給が付与されます。

一般的な企業における有給取得時期

| 勤続期間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |

| 有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

有給に関しても就業規則を確認しておきましょう。

関連記事

有給の確実な取得方法に関しては、『退職前の有給消化|確実に取得して有意義に使うための全知識』を参考にしてみてください。確実に有給を取得するためのステップから、会社からの有給取得に対する妨害にどう対処すればいいかまで、詳しくしることができます。

補足:最低でも生活費3ヶ月分の貯金があるのが望ましい

転職先を決める前に辞める場合は、最低でも生活費3ヶ月分の貯金があるか確認しておきましょう。

というのも、自己都合退職の場合、失業保険の受給は早くても2カ月半後からになるからです(待期期間1週間+給付制限期間2カ月)。

あくまで3ヶ月分は最低ライン、理想は半年がベストです。次の会社がすぐ決まれば問題ありませんが、半年以上かかることも珍しくありません。

特に若年層(20代前半)や、ミドル層(40代後半以降)は、長引く傾向にあります。

このため、まずは生活費の準備を忘れずにしておきましょう。

失業保険について詳しくは『自己都合退職で失業保険受給をするための全知識』の記事を参考にしてください

3. 円満退職を実現する「辞める理由の伝え方」

退職日を決めたら、会社に退職を辞める旨を伝えます。

円満に退職できるかどうかは、伝え方次第です。

前提として、上司に伝える退職理由で、本当の理由(本音)を言う必要はありません。建前の理由を伝えるだけでOKです。

実際に退職経験者の約半数は「建前の理由」を伝えているという調査もあります。(参考:エン・ジャパン「退職理由のホンネとタテマエ」)

本音を伝えると、引き止めにあったり、退職までの約1カ月気まずい思いをしたりすることがあるので注意が必要です。

では建前の理由はどんなものが良いのでしょうか。結論から言うと、以下の2つです。

退職理由(1).将来やりたいことができた

- 将来やりたいことが明確になったが、今の会社では実現できない

- これまでの経験を活かして、違う分野に軸足を置いて自分の力を試したい

- 自分のキャリアを考えた時に10年後は◯◯な仕事をしていたいので、今のタイミングで◯◯に挑戦したい

- 資格取得のための勉強に専念する(学校に通う)

「将来を見据えたキャリアアップ・キャリアチェンジ」は、もっとも仕事を辞めやすい理由です。

理解のある上司であれば、前向きに行動しようとする人を無理に引き留めようとすることもないでしょう。

現状の不満ではなく、未来に向けた前向きな思いであれば円満な退職につながりやすく、さらに応援してもらえる可能性も高くなります。

退職理由(2).やむを得ない個人的な事情

- 結婚・妊娠を機に退職する

- 家族の介護をしなければならない

- 配偶者の事情で退職しなければならない(転勤など)

- 持病が悪化・健康状態が悪くなり、静養が必要になった

これらの理由であれば、上司から反対されにくく、職場の人も納得してくれます。

家庭の事情は深く詮索されにくく、また説得してもどうにもならないため、スムーズな退職へと繋がります。

ただ、結婚・出産後も働きやすい環境が整っている場合は、「なぜ退職するのか」を聞いてくる場合もあるので、答えを用意しておきましょう。

回答例

Q.「うちは産休取れるし、産休のあとも問題なく働いてる女性はたくさんいるよ。なんでわざわざ辞めちゃうの?」

A.「私は、一つの事を中途半端にせずにやりたいという気持ちが人一倍強い人間で、今までは仕事を一番に考えて働いてきました。ですが育児が始まればどちらかが中途半端になってしまうと思い、退職を決めました。」

補足:職場の不満は決して口にしないこと

絶対に止めておいた方が良いのが、「本音の理由」を伝えることです。

以下のようなものが挙げられます。

- 給与に不満がある

- 人間関係に嫌気がさした

- 上司や同僚と合わない

- 長時間労働やサービス残業がつらい

会社や上司に対して不満があり、退職を決意した人も多いと思いますが、それらを会社に直接伝えてしまうと、トラブルに発展しかねません。

上司からの心象も悪くなり、退職までの期間に気まずい思いをすることにもなります。円満退職するためにも、不平不満は言わないように気をつけてください。

もし仮に人間関係や給与、労働条件などが理由であったとしても、「キャリアアップ」などの前向きな理由(建前)を伝えることこそが、円満に仕事を辞めるポイントです。

4. もしも引き止めにあったら?ケース別の対処法

引き止めにあうケースを想定して、対処法を解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

会社にとって必要な人材だと言われた場合

会社にとって必要だと言われた場合でも、きっぱりと断るようにしてください。

- 必要と評価してもらっていることに対して感謝を述べる

- しかし退職の意向に変わりはないことを再度伝える

この2つを意識して伝えれば、余計な角を立てず、速やかに退職日の交渉に移ることができるでしょう。

次の人材が確保できるまで待ってほしいと言われた場合

人手不足の職場では、次の人材を採用するまで待ってくれと申し出があることも考えられます。

転職先が決まっていないのであれば、承諾しても良いでしょう。

ただし「次の人材を採用するまで」といった曖昧な条件では、いつまでも退職を先延ばしされてしまうかもしれません。

必ず、明確に期日条件を設定したうえで、了承するようにしてください。

伝え方の例

「後任の採用までの期間として来月の末までは在籍します。

ただし期日までに後任が決まらない場合でも、当日をもって退職とさせていただきます」

4-3. 上司との折り合いが悪く、揉めそうな場合

もし「上司との折り合いが悪い」「直接伝えると揉め事になると予想される」という場合は、人事担当者などに同席してもらい、第三者を交えたうえで辞意を伝えましょう。

くれぐれも、直属の上司以外に先に伝えてしまうことのないように、気をつけてください。

「伝えたはずなのに、伝わっていない」などトラブルの元となる恐れがあります。

5. 会社を辞める時に必要な手続き

この章では、会社を辞める時に必要な手続きについて、以下の2点を解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

備品を会社に返却する

会社に返却する必要があるものは、以下の通りです。

| 身分証明書 | オフィスに入室するためのIDカードなど |

| 名刺 | 自身の名刺だけでなく、取引先の名刺なども原則返却する |

| 健康保険証 | 会社で加入している社会保険の健康保険証は、退職後使用できなくなるため、退職日に返却する |

| 書類やデータ、パソコンなどの備品 | 誤ってデータを持ち出してしまうとトラブルの元となるため、自分で管理していたデータ類はすべて会社へ渡す |

| 会社の費用で購入した文房具類 | 会社の経費で購入したものは原則すべて返却が必要 |

退職後、会社から受け取る書類

退職後、会社から受け取る書類は以下の通りです。

基本的に、退職した後に郵送で送られてくるため、改めて受け取りに行く必要はありません。

| 離職票 | 失業保険の受け取りに必要 退職から2週間前後で送付されるのが一般的 |

| 雇用保険被保険者証 | 失業保険の受け取りに必要な書類 紛失した場合は、管轄のハローワークに「被保険者番号」を伝えることで、再発行が可能 |

| 年金手帳 | 年金手帳を会社に提出していた場合返却される |

| 源泉徴収票 | 所得税の年末調整に必要な書類 転職先に提出するのが一般的だが、これらの書類を使い自ら確定申告をすることも可能 |

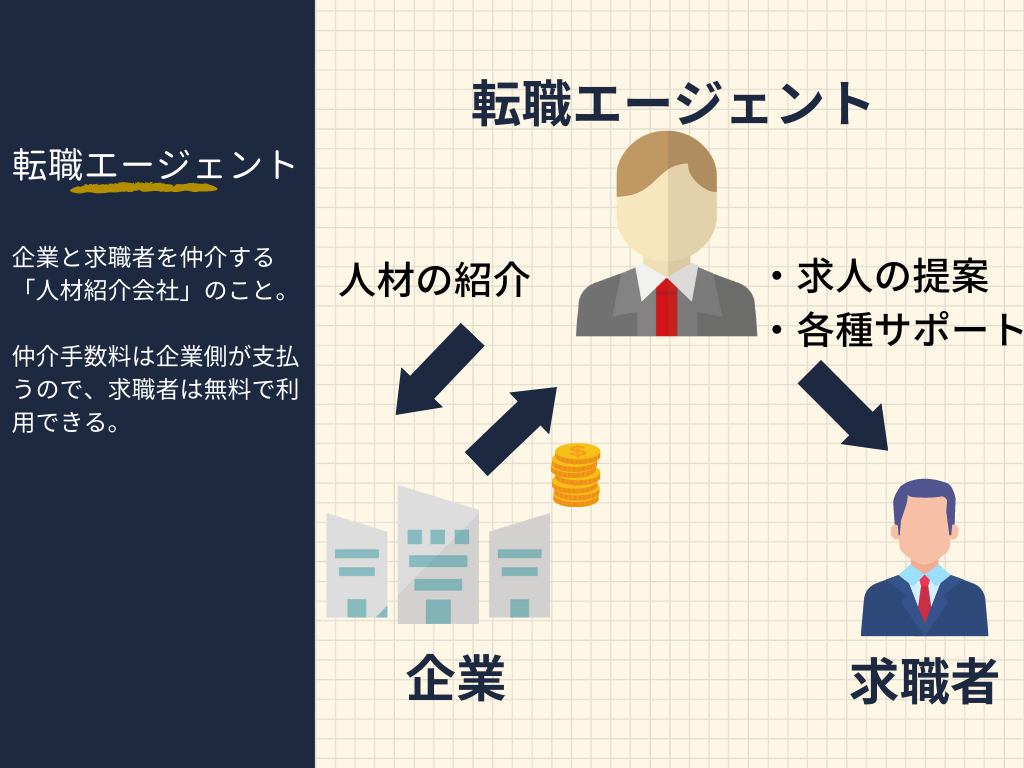

6. 会社をスムーズに辞めるなら転職エージェントの活用もおすすめ

仕事を辞める上で「上司になんと伝えよう」「入社と退社のスケジュール調整が難しい」など悩みはつきものです。

そういった方は、転職エージェントの活用をおすすめします。

転職エージェントとは、転職相談に乗ってくれて、求人探しから面接対策まで、幅広いサポートを無料でしてくれる『人材紹介サービス』のことです。

メインは求人探し・選考対策ですが、実は「内定後のサポート」に力を入れているエージェントも多いのです。

例えば、内定先企業との調整も行ってくれるので、社内の事情でどうしても退職日をずらせなくなったという場合でも、柔軟に調整を試みてくれます。

また転職エージェントは、キャリアヒアリング(キャリアについての相談)も行ってもらえるため、「仕事を辞めるべきかどうか決意できていない」方でも問題なく利用できます。

例えば、大手人材会社マイナビが提供する『マイナビ転職 AGENT』では、サポート力に定評があり、利用者から「退職手順について的確なアドバイスをもらえた」という利用者の声も上がっています。

マイナビ転職 AGENT

『マイナビ転職 AGENT』は、丁寧なサポートが評判の転職エージェントです。

大手エージェントはサポートが手薄になりやすいですが、マイナビ転職 AGENTは入社までしっかりと支援してくれると好評で、以下のように退職アドバイスが役に立ったという方も多いようです。

退職に関しては、かなり会社側と揉めたため、メンタル的にかなり疲労しました。初めての転職でしたし、一人では絶対にうまく立ち回れなかったと思います。次にどのように行動すればよいかを具体的に教えていただけたので、とても頼もしく感じ、心の支えにさせていただきました。

公式サイトより引用

仕事を辞めることに不安があるという方は、相談してみるのも良いでしょう。

公式サイト:

https://mynavi-agent.jp/

https://career-theory.net/mynavi-agent-reputation-6876

https://career-theory.net/mynavi-agent-bad-reputation-43712

7.【FAQ】会社を辞める際によくある質問

会社を辞める際によくある疑問をまとめました。

- Q1. 会社を辞める時に配るお菓子(菓子折り)はどんなものが適していますか?

- Q2. 会社を辞める意向は、メールや電話で伝えても良いですか?

- Q3. 会社を辞めると健康保険はどうなりますか?

- Q4. 会社を辞めるのは逃げですか?

- Q5. 会社を辞める前は、どのくらい貯金を用意しておけば良いですか?

- Q6. 賃貸の契約は会社を辞める前にしておくべきですか?

- Q7. 会社を辞める理由を言いづらい場合、嘘の理由を伝えても構いませんか?

- Q8. 会社を辞める意向を言えない場合、代行サービスを使っても構いませんか?

- Q9. 会社を辞める際、損害賠償を請求されることはありますか?

以下で詳しく解説していますので、気になることがあれば、確認してみてください。

Q1. 会社を辞める時に配るお菓子(菓子折り)はどんなものが適していますか?

退職時に配る菓子折りは、個別に包装されていて、配りやすいものを選ぶと良いでしょう。

- 詰め合わせになっている一口サイズのチョコレートやクッキーなどがおすすめ

- 予算は一人当たり100円前後でOK

菓子折りは必須ではありませんが、これまでお世話になった感謝の気持ちを示すことができ、また挨拶のきっかけにもなるため、なるべく用意しておくことをおすすめします。

Q2. 会社を辞める意向は、メールや電話で伝えても良いですか?

会社を辞める意向は、できる限り直接伝えるようにしてください。

- 引き継ぎなど、会社にて様々な作業を行う必要がある

- 仮にメールや電話で退職の意向を伝えたとしても、直接顔を合わせてやり取りすることになる

上記のような理由から、直接伝えないことで関係性がこじれてしまうことを防ぐためにも、誠意を持って直接伝えましょう。

Q3. 会社を辞めると健康保険はどうなりますか?

会社を辞めると、これまでの会社で加入していた健康保険の被保険者資格は喪失されます。

健康保険証は、退職のタイミングで会社へ返却します。

転職先が未定の方や、入社日まである程度長い期間が空くという方は、任意継続被保険者制度の利用や国民健康保険への加入のための手続きをしなければなりません。

この手続きを忘れてしまうと、病気になったり事故にあったりした場合、高額な医療費を払わなければならなくなってしまうため注意しましょう。

Q4. 会社を辞めるのは逃げですか?

会社を辞めることは、逃げではありません。

「自分が楽しく働けるかどうか」は、環境に大きく左右されます。

人間関係が殺伐とした環境にいれば、どれほど好きな職種であっても次第に気が滅入ってくるでしょう。

また、「仕事で能力を発揮できるかどうか」も環境次第です。

成果主義の社風で、上司から過度なプレッシャーを与えられる環境では、萎縮してしまうという方もいるのではないでしょうか。

反対に、成果主義の社風だからこそ、モチベーションが高まる人もいるはずです。

活き活きと働くためには、自分に合った環境を選択することが重要なのです。

Q5. 会社を辞める前は、どのくらい貯金を用意しておけば良いですか?

退職後に転職活動を行おうと考えている方であれば、最低でも給料3ヶ月分の貯金は用意しておきたいところです。

希望条件や応募の頻度にもよりますが、一般的に転職活動にかかる期間は3ヶ月から半年と言われています。

もしも転職活動中に貯金が尽きてしまったら、精神的な余裕がなくなり、焦りも生じて冷静な判断ができなくなってしまうかもしれません。

また退職後に失業保険の申請をしたとしても、自己都合退職の場合、給付金が振り込まれるのは3ヶ月後になってしまいます。

このことから、最低でも3ヶ月分の貯金は用意しておくべきでしょう。

Q6. 賃貸の契約は会社を辞める前にしておくべきですか?

もしも引っ越しを検討しているのであれば、会社を辞める前に契約しておくことをおすすめします。

無就業の状態は社会的信用が低くなり、賃貸契約に通りづらくなることが想定されるからです。

ただし、退職後は収入が完全に途絶えてしまうため、家賃の支払いが滞ってしまうことも考えられます。

可能であれば、次の就業先を見つけてから、引っ越し先を探すのがおすすめです。

Q7. 会社を辞める理由を言いづらい場合、嘘の理由を伝えても構いませんか?

「職場の人間関係に疲れた」「上司のパワハラが退職の原因」など、退職理由を直接伝えづらいこともあるでしょう。

その場合は、本当の理由を伝える必要はありません。

やむを得ない事情があるなど、引き留められにくい理由を伝えましょう。

そもそも会社を辞める際に理由を伝える義務はないため、過剰に心配しなくても問題ありません。

Q8. 会社を辞める意向を言えない場合、代行サービスを使っても構いませんか?

心身ともに限界の状態であったり、会社側が断固として退職を認めてくれないという場合は、代行サービスを使うのも一つの方法です。

退職代行サービスを利用すれば、あなたが直接上司と話す必要はありませんし、手続きも行わなくて済みます。

ただし退職代行サービスを利用する場合は、利用料金など余計なコストがかかることは理解しておかなければなりません。

Q9. 会社を辞める際、損害賠償を請求されることはありますか?

退職時に会社から損害賠償を請求されるケースは、限りなくゼロに近いと考えて良いでしょう。

労働基準法では「賠償予定の禁止」について以下のように明記されています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない

出典:労働基準法16条

上記のように、労働者の自由を奪い身分を不当に拘束することは、法律で禁じられています。

※ただし期間を定めた労働契約を結んでいる場合は、注意が必要です。

有期雇用契約を結んでいる場合、正当な理由ない限り期間内の退職はできないという決まりになっています。

さいごに

会社を辞める時に知っておきたいポイントを紹介しました。いかがでしたか。

「まだ辞めるか悩んでいる」「辞めると決めたけど行動に移せていない」「内定がまだないけど辞めたい」という方は、転職エージェントサービスの活用も検討してみてください。

円満退職の方法については、『誰でも実践できる円満退職の全知識|詳細解説と豊富な図解付』の記事でも更に詳しく解説していますので、良ければ参考にしてください。

あなたの今後の人生がより明るいものとなることを心から願っています。

現役の転職コンサルタント集団。大手人材会社に在籍しているメンバーが多いため、執筆内容に制約がかからないように『匿名性』とし、裏事情やノウハウを包み隠さずにご紹介しています。