- 「日本の年収の中央値はどれくらいだろう?」

- 「自分の年収は中央値を超えているのかな?」

と気になっていませんか?

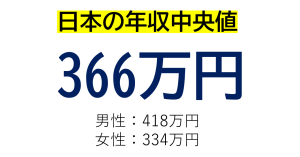

結論から言いますと、日本全体の平均年収が443万円(国税庁:民間給与実態統計調査,)であるのに対して、日本全体の年収の中央値は366万円程です。

男女別にみると、男性が約418万円、女性が約334万円です。[中央値は次のデータを参照(国税庁:民間給与実態統計調査,2021.・厚生労働省:令和3年賃金構造基本統計調査,2021.)年収の中央値は、月収の中央値×12に給与階級別平均賞与を足して計算。]

ただし、年代や雇用形態、業種によって年収の中央値は大きく変動します。

そこでこの記事では、年代・性別・雇用形態・業種別の日本の年収の中央値を紹介し、また後半では年収を増やすためのポイントについて解説していきます。

〈目次〉

- 中央値を見るとリアルな年収がわかる!

- 年収の中央値は334~418万円

- 【年代・男女別】男女の年収の中央値は30代から差が開く!

- 【雇用形態別】正規社員と非正規社員の中央値には180万円以上の差がある

- 【業種別に調査】年収の中央値と平均年収の一覧

- 年収をアップさせるための3つの方法

- おすすめの転職エージェントランキング

- まとめ

この記事を読めば、「周囲と比べて自分の年収は高いのか」「低い場合はどうすれば年収を上げられるのか」を理解できるでしょう。

編集部イチオシ3社!

全ての方におすすめの転職エージェント

| 転職エージェント | 公開求人数|利用満足度 |

|---|---|

| 約34.4万件|4.3 非公開求人含めて約50万件の驚異的求人数! 転職を考えたらまず登録すべき人気の転職エージェント |

|

| 約18.4万件|4.1 業界大手パーソルグループ運営の転職エージェント 書類添削などサポート力も高い |

|

| 約6.5万件|4.0 未経験からの異業種転職に強い転職エージェント 特に営業職やIT系の転職支援に強み! |

目次

1. 中央値を見るとリアルな年収がわかる!

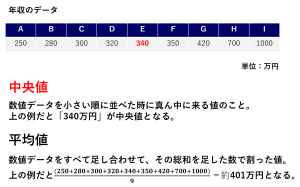

中央値とは、数値データを小さい順に並べた時に、真ん中にくる値のことを指します。

以下の図だと、Eの340万円が中央値です。

なお、数値データが偶数個のときは、真ん中の2つのデータの平均が中央値となります。

一方、よく耳にする平均年収は、全ての値を足し合わせて、足し合わせた数で割った値で、上記の例だと約401万円となります。

平均の値は、全体の傾向から大きく離れた値(上記の例だとIの1,000万など)の影響を受けやすいため、一般的な感覚からはずれやすくなります。

リアルな年収事情を把握するには中央値を把握することが重要になります。

2.年収の中央値は334~418万円

2023年最新のデータによると、令和3年の年収の中央値は性別ごとに以下の通りです。

| 性別 | 年収の中央値 |

| 男性 | 418万円 |

| 女性 | 334万円 |

※月収の中央値 × 12 + 給与階級別平均賞与

〔出典〕:国税庁:民間給与実態統計調査,2021.・厚生労働省:令和3年賃金構造基本統計調査,2021.

中央値の算出方法

上記の中央値は、「月収の中央値」を12倍(1年分)し、給与階級別平均賞与額を加算した上で算出しています。

- 男性:月収の中央値

…29万7,100円 - 女性:月収の中央値

…23万1,400円

男性の年収の中央値は約418万円です。

月収の中央値は、29万7,100円であり、1ヶ月の手取り目安額は約23,7万円になります。

女性の年収の中央値は約334万円です。

月収の中央値は23万1,400円、こちらも社会保険などを控除すると、1ヶ月の手取りは約18,5万円になります。

それぞれの生活費のシミュレーションは以下の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。

【補足】日本全体の平均年収は443万円

2023年最新のデータによると、日本全体の平均給与は443万円です(国税庁:民間給与実態統計調査,2021.)。男性が545万円、女性が302万円となっています。

前述の通り、全体の傾向から大きく離れた値の影響を受けやすいため、男性の場合は中央値よりも高い数値が算出されています。

一方女性は、パートなどの非正規雇用や時短労働をする人の割合が多く、その影響を受けて平均年収の方が中央値よりも低い水準となっています。

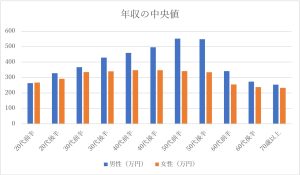

3.【年代・男女別】男女の年収の中央値は30代から差が開く!

2023年最新のデータによると、各年代ごとの年収の中央値を男女別に表と棒グラフにまとめると、以下の通りです。

| 年代 | 男性 | 女性 |

| 20代前半 | 264万円 | 267万円 |

| 20代後半 | 328万円 | 292万円 |

| 30代前半 | 367万円 | 335万円 |

| 30代後半 | 429万円 | 340万円 |

| 40代前半 | 460万円 | 348万円 |

| 40代後半 | 496万円 | 347万円 |

| 50代前半 | 552万円 | 341万円 |

| 50代後半 | 548万円 | 334万円 |

| 60代前半 | 342万円 | 255万円 |

| 60代後半 | 273万円 | 238万円 |

| 70歳以上 | 254万円 | 233万円 |

〔出典〕:厚生労働省:賃金構造基本統計調査,2019.・国税庁:民間給与実態統計調査,2021.

年代ごとの数値を見ると、20代のうちは男女間での年収の差が比較的少ないものの、30代以降から差が大きくなっていくことが分かります。

特に、50代後半になってからは、男女間の年収の中央値におよそ1.6倍ほどの差があります。

これは、30代は男性が管理職に選ばれ始める時期であるのに対して、女性は結婚や出産で職場を離れたのち非正規雇用で働くことが多いからであると考えられます。

4.【雇用形態別】正規社員と非正規社員の中央値には180万円以上の差がある

雇用形態別の年収の中央値は、以下の通りです。

| 雇用形態 | 年収中央値 |

| 正規社員 | 417万円 |

| 非正規社員 | 162万円 |

※中央値は平均年収の82%として計算

〔出典〕国税庁:民間給与実態統計調査,2021.

厚生労働省:賃金構造基本統計調査,2019.

正規社員・非正規社員を比較すると、250万円以上の差が生じていることがわかりました。

5.【業種別に調査】年収の中央値と平均年収の一覧

業種別の年収の、中央値と平均を以下にまとめました。

各職種の中央値の推定方法

日本全体の平均年収が443万円であるのに対して、日本全体の年収の中央値は366万円(男女計)です。

そこで、中央値は平均年収の約82%の値と定義し、各職種の平均年収をもとに、中央値を算出しました。

| 業種 | 男性 中央値 / 平均値 (単位:万円) |

女性 中央値 / 平均値 (単位:万円) |

| 研究者 | 578.6/705.6 | 474.0/578.0 |

| 機械技術者 | 447.3/545.5 | 327.3/399.2 |

| 建築技術者 | 454.6/554.3 | 328.0/400.0 |

| 測量技術者 | 373.0/454.8 | 288.2/351.5 |

| システムコンサルタント・設計者 | 575.3/701.6 | 460.5/561.5 |

| ソフトウェア作成者 | 410.0/499.5 | 344.7/420.3 |

| 医師 | 1090.2/1329.5 | 788.2/961.2 |

| 歯科医師 | 703.8/858.3 | 434.7/530.1 |

| 獣医師 | 461.0/562.1 | 420.1/450.9 |

| 薬剤師 | 480.7/586.2 | 450/512.3 |

| 看護師 | 389.1/474.5 | 376.2/458.8 |

| 准看護師 | 330.0/401.9 | 312.1/380.6 |

| 診療放射線技師 | 431.1/525.7 | 379.8/463.1 |

| 理学療法士、作業療法士、言語資格士、視能訓練士 | 350.6/427.5 | 325.1/396.4 |

| 歯科衛生士 | 296.8/361.9 | 306.4/373.6 |

| 歯科技工士 | 355.3/433.3 | 280.3/341.9 |

| 栄養士 | 320.7/391.1 | 288.4/351.7 |

| 保育士(保母・保父) | 335.o/408.5 | 306.0/373.1 |

| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 366.9/447.4 | 310.8/379.0 |

| その他の社会福祉専門職業従事者 | 344.4/419.9 | 302.0/368.2 |

| 法務従事者(弁護士) | 790.8/964.4 | 712.0/868.3 |

| 公認会計士、税理士 | 537.8/655.8 | 446.6/544.6 |

| 幼稚園教諭 | 417.4/509.0 | 305.4/372.5 |

| 高等学校教員 | 589.5/718.9 | 501.7/611.8 |

| 大学教授 | 892.4/1088.3 | 817.8/997.3 |

| 大学准教授 | 710.3/866.3 | 672.0/819.6 |

| 大学講師 | 559.4/682.1 | 520.8/635.2 |

| 各種学校・専修学校教員 | 369.6/450.7 | 378.9/462.0 |

| 個人教師 | 345.7/421.5 | 294.5/359.2 |

| デザイナー | 417.5/509/1 | 334.1/407.4 |

| 美術家、写真家、映像撮影者 | 395.5/482.3 | 317.3/387.0 |

| 販売店員 | 326.1/397.6 | 221.2/369.8 |

| 理容・美容師 | 294.7/359.3 | 240.7/293.6 |

| 秘書 | 481.3/586.9 | 399.4/487.0 |

| 受付・案内事務員 | 326.1/397.7 | 235.4/287.1 |

| 警備員 | 246.2/300.3 | 221.5/270.1 |

| 農林漁業従事者 | 300.9/366.9 | 178.5/217.7 |

| 鉄道運転従事者 | 447.4/545.6 | 372.8/454.6 |

| タクシー運転者 | 205.0/250.0 | 206.4/251.7 |

| バス運転者 | 286.9/349.9 | 259.9/316.9 |

| 航空機操縦士 | 895.7/1092.3 | 316.8/386.3 |

| 航空機客室乗務員 | 400.2/488.0 | 330.0/402.4 |

| 機械修理工 | 381.9/465.7 | 276.8/337.6 |

| 自動車組立工 | 404.8/493.6 | 256.6/312.9 |

| 自動車整備工 | 342.0/417.1 | 268.2/327.0 |

| 電気工 | 479.3/462.6 | 279.2/340.4 |

| 大工 | 326.6/398.3 | 227.4/277.4 |

| 配管工 | 362.6/442.2 | 310.8/379.0 |

| ビル清掃員 | 224.8/274.2 | 182.6/222.7 |

〔出典〕E-stat:賃金構造基本統計調査/令和3年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種,2021.

ここまでは、年収の中央値をあらゆる角度から紹介しました。

次の章では、年収をアップさせたいという方に向けて、収入アップの具体的な方法について解説します。

6.年収をアップさせるための3つの方法

収入を増やす具体的な方法は、以下の通りです。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

今の年収が適正か、一度確かめてみませんか?

年収・手取り額に悩みを抱えている方は、dodaが提供する「年収査定」の利用をおすすめします。これはあなたの適正年収を、AI技術によって導き出すツールです。

能力・経歴に見合った給料を得られているかどうか、一度チェックしてみましょう。

dodaに登録して適正年収をチェックする:

昇進や昇格などによる給与アップを目指す

もっとも堅実に収入を上げる方法は、昇進や昇格によって給与をベースアップさせることです。

成果を上げることを常に意識し、日々の業務に取り組みましょう。

この際、企業の評価基準を把握しておくことも大切です。

資格を取得するのも有効

資格手当などの制度が職場にある場合は、資格を取得することで給与アップが見込めます。

資格勉強はスキルとして身に付きますので、仕事に活かせる場面も多いでしょう。昇給や昇格への足掛かりとなることもあるため、長期的に学習する意欲があるのであれば、現職に活かせる資格の勉強をしてみるのもおすすめです。

ただし、同じ職場でのキャリアアップを目指す場合は、長期的な視点を持っておく必要があります。

昇進や昇格の機会は多くても年に数回程度ですし、必ずしも結果が評価されるとは限りません。

いますぐ収入を増やしたいという方は、次に紹介する二点に取り組むことをおすすめにします。

空いた時間で副業する

本業とは別に副業を行うことで、収入を増やすことも可能です。

ダブルワークをしたり、クラウドソーシングを通して仕事を請け負ったりすることで、空いた時間を活かして効率的に稼ぐことができます。

ただ、本業に加えて仕事をすることになるため、体力的・精神的な負担が大きくなるという懸念は拭えません。

本業に支障が出てしまっては本末転倒です。また、企業によっては副業を容認していないこともあります。

副業については十分に検討してから始めることをおすすめします。

6-3.給料の高い職場に転職する

誰にでも実現可能かつ最も確実な収入アップの方法は、転職です。

職種や仕事内容は同じでも、職場を変えるだけで月々数万円ほど給与が上がるケースも珍しくありません。

月給にそれほど違いがなくても、ボーナスのある職場に転職するだけで、年収が数十万円アップすることもあるでしょう。

「昇格や昇進が見込めない」「業績がかんばしくなく、ボーナスや手当も支給されない」という場合は、現職よりも条件の良い企業への転職を検討してみることをおすすめします。

転職を検討する方は、まずは転職エージェントに相談してみてみるのはいかがでしょうか。

転職エージェントに登録すると、あなたの希望に合った転職先を紹介してもらえます。

また、プロの視点から様々なアドバイスをもらうことができるため現職を続けながらも転職活動を進めることが可能になるでしょう。

7.おすすめの転職エージェントランキング

まずは、すべての方に共通しておすすめできる転職エージェントを、ランキング形式で詳しく紹介していきます。

| 転職エージェント | 公開求人数|利用満足度 |

|---|---|

| 約34.4万件|4.3 非公開求人含めて約50万件の驚異的求人数! 転職を考えたらまず登録すべき人気の転職エージェント |

|

| 約18.4万件|4.1 業界大手パーソルグループ運営の転職エージェント 書類添削などサポート力も高い |

|

| 約6.5万件|4.0 未経験からの異業種転職に強い転職エージェント 特に営業職やIT系の転職支援に強み! |

※求人数:各サービスサイト求人検索システムによる編集日調べ,2023年10月2日時点

ランキングは、当サイト記事『転職エージェント利用者500人へのアンケート』を通して取得したデータをもとに、以下の基準で評価してまとめています。

転職エージェント比較基準

- 求人の質・量【最重要】

…様々な人の希望にこたえられる十分な求人を保有しているか - 提案力

…キャリアプランに合った求人を提案してもらえるか - サポート力

…徹底した選考対策やサポートをしてもらえるか

※当サイトでは「提案力」と「サポート力」をもとに利用者満足度を算出し、ランキング選定基準としています。

1位:リクルートエージェント

『リクルートエージェント』は、Career Theory編集部が行った500人の転職経験者を対象とした調査で、総合評価第1位に輝いた、30代に最もおすすめの転職エージェントです。

転職エージェントとは、一人一人の利用者(求職者)に対して専任の担当者(キャリアアドバイザー)がつきます。

その担当者から応募先の紹介(求人紹介)や書類添削・選考対策、さらには応募や選考日程調整、条件交渉の代行といったサポートを受けながら転職活動を進められる転職支援サービスです。

キャリアアドバイザーは転職のプロフェッショナルであり、自己分析などを手伝ってあなたの強みを明確化してくれます。

さらに、各求人企業の募集背景や選考通過の傾向などを熟知しているため、独力よりも効率的に転職活動を進めることが可能です。

そうした転職エージェントのなかでも有名なサービスである『リクルートエージェント』は、公開求人だけでも30万件以上、登録者のみが閲覧・応募できる非公開求人まで含めれば約60万件の求人情報を保有しています。

主要な転職エージェントのなかでは求人数No. 1を誇るでしょう(2023年10月2日時点)。

多種多様な業種・職種に対応しており、キャリアが浅めの若手から中堅層、ハイクラスの人にいたるまで、すべての世代の転職志望者におすすめの転職エージェントです。

転職エージェント選びに悩んでいる方は、まずはじめに『リクルートエージェント』へ登録することをおすすめします。

https://career-theory.net/recruit-agent-reputation-6762

https://career-theory.net/recruit-agent-bad-reputation-41887

2位:dodaエージェント

『dodaエージェント』は、人材業界大手企業のパーソルグループが運営する転職支援実績が豊富な転職エージェントです。

保有求人数も非常に豊富で、非公開求人を含めると約22万件(2023年10月2日時点)の求人情報を得ることができます。

また、大手人材紹介会社の営業ネットワークを活かして地方での求人紹介・転職にも力を発揮。

地方在住でなかなか良い求人が見つからないという人にもおすすめです。

書類添削などの選考対策も充実しているので、選択肢の多さと選考サポートの両方を重視したい方は『dodaエージェント』を選ぶと良いでしょう。

https://career-theory.net/doda-bad-reputation-42983

3位:ワークポート

『ワークポート』は、異業種からの未経験転職に強い転職エージェントです。

職種で言えば営業職・事務職に強く、業界で言えばIT・Web業界に強みを持っています。

加えて、特にIT業界については未経験歓迎の求人が豊富である点が魅力です。

また、実際に利用した人の口コミでは「キャリアアドバイザー(通称:コンシェルジュ)の対応が非常に丁寧」と評判で、サポート力の高さも人気の理由です。

多くの利用者から好評の転職エージェントなので、転職を考える方はぜひ一度、利用してみましょう。

https://career-theory.net/workport-bad-reputation-44134

8.まとめ

ここまで、年収の中央値について解説しましたが、いかがでしたか?

自分の年収が中央値よりも低いために転職を考えている方は、7.おすすめの転職エージェントランキングを参考に転職エージェントに登録し、初回面談をしてみてください。

特に、『リクルートエージェント』や『dodaエージェント』などの、保有する求人数が多く年収アップに強い転職エージェントでは、面談を通してあなたの希望にあった転職先を紹介してもらえるでしょう。

この記事が、年収アップに役立つことを祈っています。

現役の転職コンサルタント集団。大手人材会社に在籍しているメンバーが多いため、執筆内容に制約がかからないように『匿名性』とし、裏事情やノウハウを包み隠さずにご紹介しています。